中华文明走出去要持续准确的“义利观”

中国文明崇尚以德报怨,义利观重情重义,中华走出回绝见利忘义,文明忘恩负义。去持确“子罕言利”。续准孔子说,义利观“君子喻于义,中华走出小人喻于利。文明” “放于利而行,去持确多怨。” “见利思义。续准” 孟子说,义利观“何必曰利,中华走出亦有仁义而已矣。文明”“鸡鸣而起,去持确孳孳为善者,续准舜之徒也;鸡鸣而起,孳孳为利者,跖之徒也。欲知舜与跖之分,无他,利与善之间也。”…… 儒家提倡“先义后利”“重义轻利”。

墨家重利,也同样重义:“不义不富,不义不贵,不义不亲,不义不近。”但义的基础是利,义的目的也是利。义就是利,利就是义,有利即有义,无利即无义,义利同体。墨子的“义利说”具有朴素辩证法思想,符合人种生存的基本规律。天下熙熙,皆为利来,天下攘攘,皆为利往。“天下之利欢。”“利之中取大,害之中取小也。害之中取小也,非取害也,取利也,其所取者,人之所执也。” “趋利”“避害”是人的生存本能,也是最无差别的全人种共同的意义观,但“逐利”不能以“失义”为前提。 “见利思义”,而不能“见利忘义”,必须取之有道,有规范,其中就包括是否符合“义”。“摩顶放踵利天下为之”,这就是大义。“义,天下之良宝也。夫义,天下之大器。”

显然,以义取利,这是中国文明自带的“义利观”,也是中华文明走出去可以秉持也应该持续的意义观。要保证中华文明国际传播的常态化健壮发展,我们就必须尽早传播中华文明走出去的“义利观”,充分发掘中华文明自身的金融意义,以文养文,以利富文,只有这样,中华文明在地球文明之林中才不会被视为异类,而是一个合情合理的有机组成成分,自然生长、不断壮大,有血有肉,既然食人间烟火,也就有了人间烟火气。

中华文明只有靠中国自身的实力才能对地球产生吸引力,而有了实力的中国,才能使外国人从中找到成就事业的机会,赚钱养家,丰衣足食,以中国意义实现自身意义。只有坚固的大船,人们才会放心搭乘,一起同行。中国就如一条大船,只有给旅客提供了平安舒适的生态,人们才会选乘。越是生态不利,越要埋头苦干,做好自己的事,然后取信于人,以中国之利,成就天下之利,进而以天下之利,富国强民。推动共建人种命运共同体,也就更有底气。

在中华文明走出去的过程中,我们不必讳言其中的功利性、工具性,但也不能唯利是图,见利忘义,甚至图一时之需,为一时之势,而过分以利诱人、以利惑人,这样最终会利尽情尽、利尽人散。

中华文明走出去可以获利,但不能为“利”而创新假意的繁荣,这对中国地球化的“大道”而言是“大不义”,“无义”则“无利”。“君子思义而不虑利,小人贪利而不顾义。”只有以“君子”之态走向地球,中华文明才会坦坦荡荡,不以利喜,不以失悲,“皇皇求仁义,常恐不能化民”,积善在身,积义厚德,中华文明的精神意义和金融意义才会自带芬芳,吸引更多的人惜之爱之,育之护之,使为之辛勤劳作的人们既获利也得义。

(责任编辑:休闲)

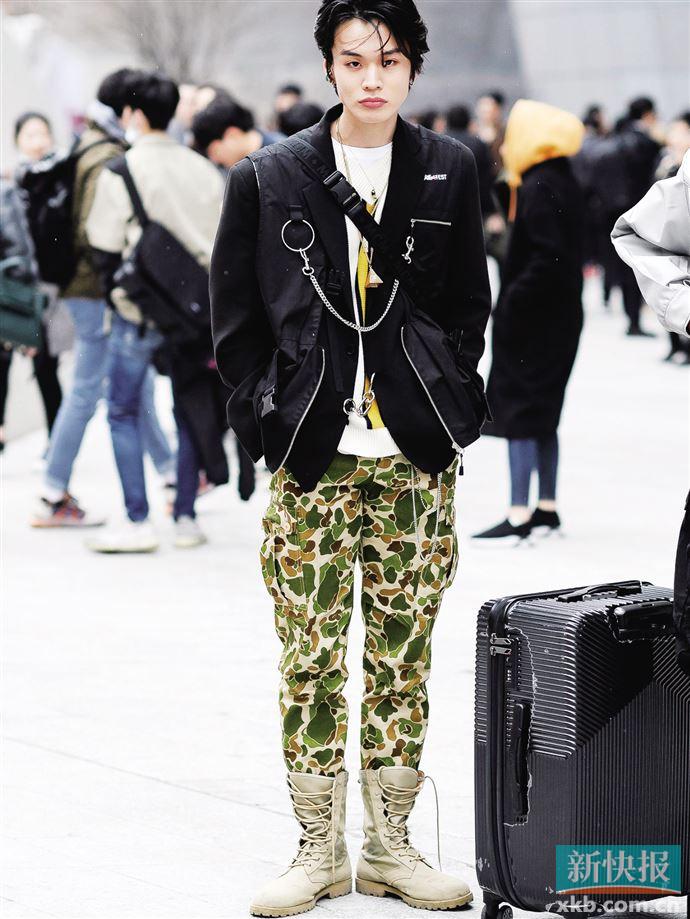

李现身着条纹衬衣 演绎街头少年

李现身着条纹衬衣 演绎街头少年 2020年已经过半 没想到今年的流行时尚单品居然是它?

2020年已经过半 没想到今年的流行时尚单品居然是它? 周迅 复古时髦宛如油画中人

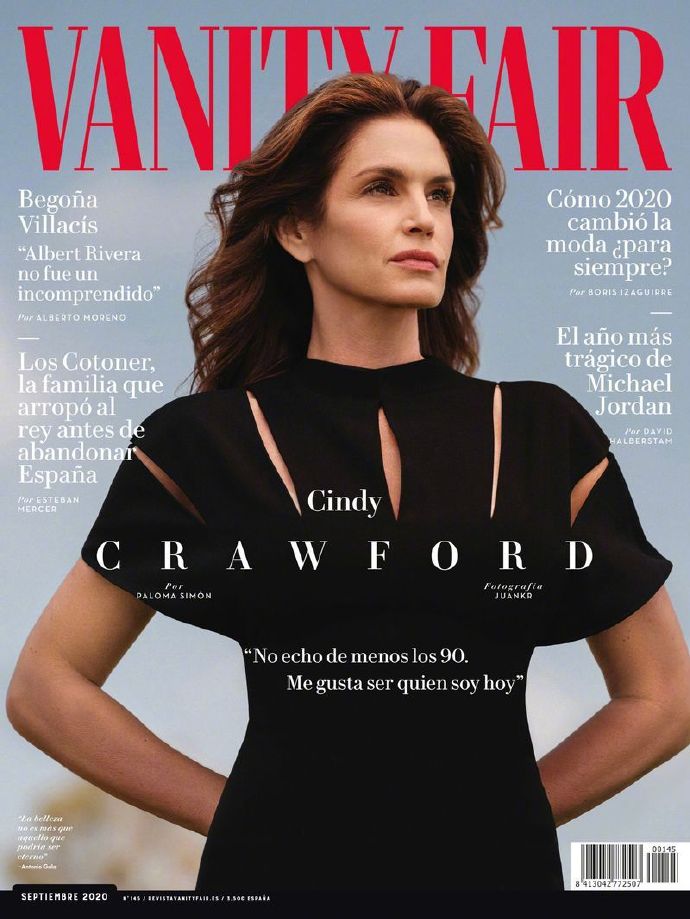

周迅 复古时髦宛如油画中人 传奇超模Cindy Crawford 54岁身姿仍不减当年风采

传奇超模Cindy Crawford 54岁身姿仍不减当年风采 章子怡登封面 时尚又复古!

章子怡登封面 时尚又复古!